Esiste una Milano che raramente appare nelle statistiche ufficiali o nei dibattiti pubblici sulla città. È la Milano dei doposcuola, una rete capillare di oltre 200 spazi educativi che ogni giorno accolgono circa 8.600 minori, offrendo molto più di un semplice supporto allo studio. Questa “città nascosta” – come l’ha definita la rete stessa dei doposcuola – rappresenta un osservatorio privilegiato sui fenomeni sociali in atto e un presidio fondamentale del welfare cittadino.

Come Codici* abbiamo supportato questa rete nel leggersi e descriversi grazie ad alcune sperimentazioni di sistema promosse dal progetto Doposcuola in Rete con il sostegno di Fondazione Cariplo attraverso il Programma QuBì. L’abbiamo fatto con due rilevazioni: un questionario pilota somministrato nel 2022 a 370 minori di 32 spazi compiti differenti, e la strutturazione di un sistema condiviso di raccolta delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 che confluisse in un dataset comune per realizzare una prima descrizione dei minori e delle famiglie intercettati da questi servizi.

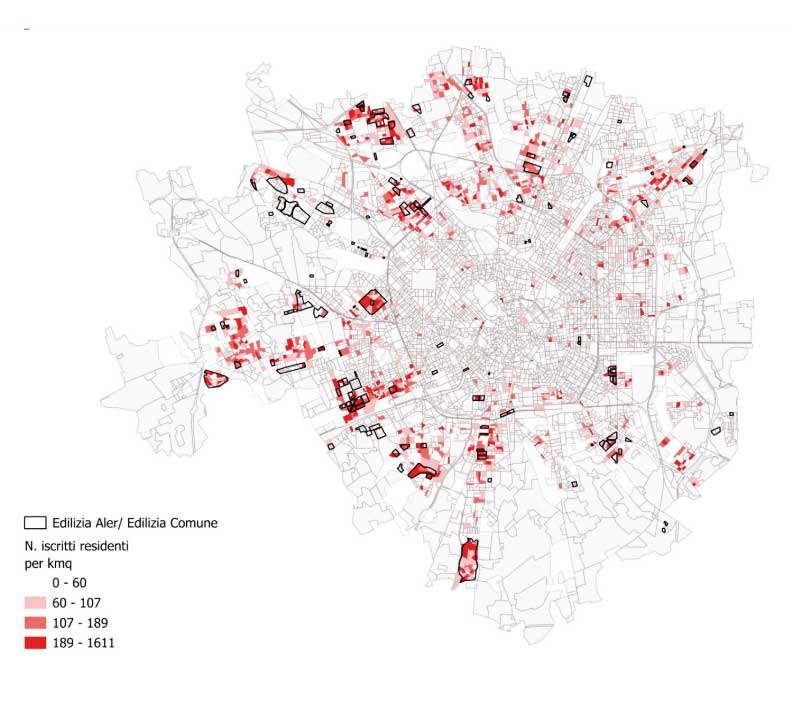

La fotografia emersa restituisce un’immagine complessa e stratificata della Milano che cresce. I doposcuola mappati – l’85% di quelli finanziati dal progetto – sono concentrati soprattutto nei Municipi 8, 9 e 5, nelle aree periferiche dove la densità di popolazione tra i 5 e i 19 anni è maggiore e dove l’edilizia residenziale pubblica disegna il paesaggio urbano. Non è un caso: il 64% dei ragazzi frequenta un doposcuola nel proprio quartiere di residenza, trasformando questi spazi in veri e propri presidi territoriali di prossimità.

Ma chi sono i 5.679 minori di cui abbiamo raccolto le informazioni? Il profilo che emerge dai dati è quello di una popolazione estremamente eterogenea, che riflette e amplifica la diversità della Milano contemporanea. Il dato più significativo riguarda il background migratorio: il 62% degli iscritti ha cittadinanza non italiana, una percentuale che sale considerevolmente se si considera che il 76% parla in casa almeno un’altra lingua oltre all’italiano.

Particolarmente rilevante è la sovra rappresentazione di minori con cittadinanza egiziana. Costituiscono il 43% degli iscritti con cittadinanza straniera, contro il 20% della stessa presenza nella fascia di residenti d’età 5-19 anni a Milano. Questo dato suggerisce sia la capacità dei doposcuola di intercettare specifiche comunità, sia il possibile ruolo di alcune reti di connazionali nel chiedere e ricevere supporto educativo. Tra le cittadinanze non italiane, seguono quella peruviana, filippina, cinese e marocchina, in un mosaico che riflette le trasformazioni demografiche della città.

Dal punto di vista socioeconomico, i doposcuola intercettano prevalentemente famiglie in condizione di fragilità: il 50% delle madri non lavora, segnalando una forte componente di nuclei monoreddito, e il 21% degli iscritti vive in famiglie con quattro o più figli. Un dato particolarmente allarmante riguarda il digital divide: il 15% di chi frequenta il doposcuola non possiede un device efficiente per le attività scolastiche, e chi lo possiede dispone prevalentemente di uno smartphone, non sempre adeguato alla didattica. Solo il 9% dispone di un computer.

Il questionario somministrato nel 2022 ha approfondito le dimensioni della povertà materiale costruendo un “indice di mancanza dell’essenziale“**. Il 19% di chi ha risposto vive in condizioni di privazione materiale significativa, mancando di quattro o più dotazioni considerate essenziali, dalle scarpe in buone condizioni allo spazio tranquillo per studiare, dalla possibilità di partecipare alle gite scolastiche all’accesso a internet.

Ma i doposcuola non sono unicamente uno strumento di contrasto alla povertà materiale e alla dispersione scolastica. Il lavoro di approfondimento sui dati raccolti mostra come questi rispondano a bisogni complessi e differenziati. Per esempio, la motivazione principale per frequentarli resta sì “avere qualcuno che mi aiuti nei compiti” (indicata come molto importante dal 61% degli intervistati), ma assumono rilevanza anche altre componenti più relazionali e sociali: fare nuove amicizie, partecipare a giochi e attività, fare attività diverse dal solito e avere un adulto con cui parlare. Inoltre, la dimensione della socializzazione assume maggiore importanza per chi ha background familiare migratorio. Il doposcuola diventa dunque un luogo di inclusione, scambio e creazione di reti e relazioni tra ragazze e ragazzi, nuovi italiani e italiani, consentendo di affrontare e superare, in alcuni casi, le criticità che emergono in un sistema scolastico sempre più segregante.

Che i doposcuola siano percepiti come luoghi differenti, in positivo, dalla scuola, emerge nuovamente da quanto espresso da chi ha risposto: il 56% dichiara di provare sentimenti molto spesso o sempre positivi al doposcuola, contro solo il 22% che sperimenta gli stessi sentimenti a scuola. Questo dato si riflette anche nel rapporto con le figure adulte: l’86% si sente accettato per quello che è dalle figure educative del doposcuola, contro il 68% degli insegnanti scolastici.

I doposcuola emergono quindi come spazi complessi del welfare cittadino, con funzioni multiple e interconnesse e dove si fa evidente la relazione tra le povertà urbane ed educative. Offrono supporto allo studio ma anche opportunità culturali e relazionali altrimenti inaccessibili. Sono presìdi territoriali nelle aree di maggiore marginalità ma anche osservatori privilegiati dei fenomeni sociali. Diventano spazi di integrazione e di incontro per minori con background differenti, sono luoghi di supporto alle famiglie in difficoltà economica e per molti genitori rappresentano dei punti di riferimento per il confronto educativo.

Questi luoghi rappresentano un’antenna da valorizzare per intercettare i processi di esclusione sociale nella città e intervenire. La sperimentazione della raccolta dati uniforme ha permesso per la prima volta di avere una fotografia complessiva del sistema, dimostrando l’importanza di considerare i doposcuola come una rete integrata, capace di leggere i bisogni del territorio e di rispondere in modo flessibile e multidimensionale, ma anche un luogo di benessere, cura e protagonismo per molti ragazzi e ragazze. La sfida per il futuro sarà quella di consolidare questo approccio di sistema, estendendo la mappatura e l’analisi per costruire una fotografia completa e generalizzabile che possa orientare le politiche cittadine. Perché quella città nascosta dei doposcuola, con le sue 8.600 storie, ha molto da raccontare alla Milano che vuole essere davvero inclusiva.

* Entrambe le rilevazioni di cui si parla in questo contributo hanno visto il lavoro di un gruppo di ricerca più esteso di chi scrive. In particolare, Serena Drufuca e Cecilia Pennati hanno lavorato alla raccolta dei dati e condiviso con noi il percorso di analisi e interpretazione dei risultati di ricerca.

** L’Indice di mancanza dell’essenziale è un indice originale che mira a rappresentare il rischio di povertà a partire da una serie di privazioni materiali che possono avere conseguenze importanti anche sulle opportunità educative.

Può assumere valori da 0 (nessun segnale di povertà materiale) a 14 (tutti i segnali di povertà materiale) e considera la presenza/assenza delle seguenti dimensioni:

• povertà percepita: chi definisce la propria famiglia come «molto o abbastanza povera»

• mancanza di vestiti in buone condizioni

• mancanza di due paia di scarpe in buone condizioni

• mancanza del materiale scolastico

• mancanza di una camera da letto (in uso esclusivo o divisa coi fratelli)

• mancanza di vacanze nell’ultimo

• mancanza di PC: nessun pc a disposizione (né proprio né di un familiare) oppure “solo pc prestato da un familiare»

• mancanza di una qualsiasi connessione internet a casa

• mancanza di un posto tranquillo per studiare e fare i compiti

• mancanza di «abbastanza soldi per viaggi e attività con la scuola»

• mancanza di «attrezzature/le cose che mi servono per praticare sport o hobby»